マーケティングを体系的に学んでいない方でも、『市場細分化』という言葉は聞いたことがあると思います。

新聞やテレビのニュースでも、よく使われていますよね。

それ自体は20世紀の半ばに生まれた概念ですが、今に至るまでマーケティング活動の基礎になっています。

今回は市場細分化を含むSTP理論を紹介するにあたって、その成り立ちを説明し、実例を紹介します。

マーケティングの歴史も同時に学ぶという内容になっていますので、苦手な方は流し読みしてください。

まずは最初に、市場細分化という概念に影響を与えた心理学者マズローの欲求段階説をご覧いただきます。

目次

マズローの欲求段階とは

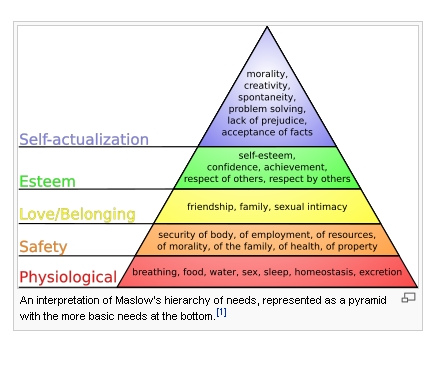

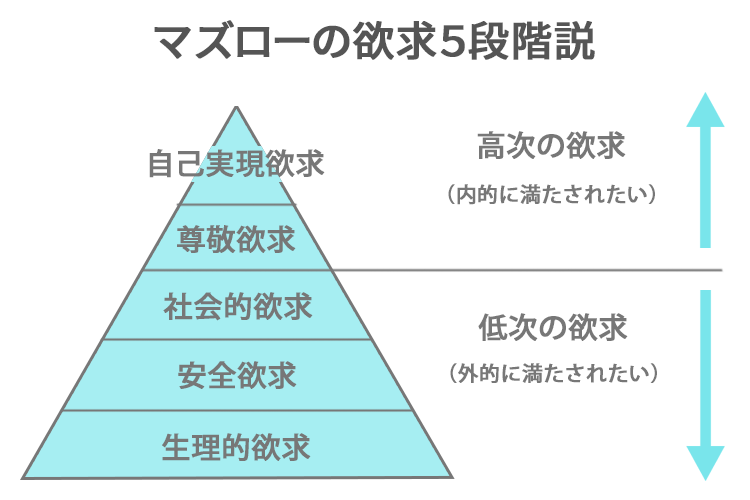

1943年にアメリカの心理学者、アブラハム・マズローによって提唱された概念です。

人間の欲求を5段階のピラミッド型の階層に分けています。

マズローの欲求の階層

生理的欲求

人間が生きていくうえで最低限必要な欲求。

例)食べたい、寝たいなど

安全欲求

安全に安心して生活したいという欲求。

例)健康、雨風をしのげる住宅など

社会的(愛情)欲求

他者に受け入れられ、集団に属していたいという欲求。

例)集団に帰属すること

尊敬(承認)欲求

他者や社会から価値ある存在だと認められ、尊重されたいという欲求。

自己実現欲求

自分の可能性を最大限に引き出し、創造的に自己を成長させたいという欲求

このマズローの説がどうマーケティングに関係するかというと、それぞれの欲求段階にいる人によって需要が違うという考え方につながることです。

たとえば、後で紹介する車の例をとってみます。

安全欲求の段階にいる人は、頑丈で安全面のしっかりした車(ABSやエアバッグ、自動ブレーキシステム搭載など)を欲しがるはずです。

また、尊敬欲求の段階にいる人は、見た目が良い車やひと目で高価だとわかる車を欲しがるはずです。

市場細分化概念

今日では当たり前のことですが、20世紀半ばまでは市場を細分化するという概念は体系的にまとめられていませんでした。

同一の品質の商品で徹底的に競争する『完全競争』もしくは、強者しか存在しない『独占市場』しかないとされていました。

それを覆したのが、アメリカのマーケティング学者でコンサルタントでもあるウェンデル・スミスが1956年に提唱した『市場細分化概念』でした。

スミスは論文の中で、市場細分化に『製品差別化』、『ポジショニング』という概念を加え、異なるニーズを持つ顧客の需要を、大量生産・大量販売で満たす必要があると述べました。

これこそが、マーケティングの基礎であるSTP(市場細分化、標的市場の選択、位置取りの決定)の概念です。

このことから、ウェンデル・スミスが最初にSTPについて言及したとされています。

STP理論

STP理論は、フィリップ・コトラーによって『効果的に市場を開拓するためのマーケティング手法』として紹介されています。

概要をご覧ください。

Segmentation

これは『市場細分化』のことです。

細分化するには基準が必要です

以下のいずれか、もしくは複数を用いて分けます。

◆人口統計的基準・・・性別、年齢、家族構成、所得など人口統計に表れる基準で細分化します

◆地理的基準・・・地域、気候、人口規模、人口密度など地理的な特性で細分化します

◆心理的基準・・・性格、価値観、ライフスタイル、思想などパーソナリティを基準に細分化します

◆行動変数基準・・・商品使用率、ロイヤリティ、購買状況など商品に対しての行動を基準にして細分化します

Targeting

市場を細分化したら、次はターゲット選定です。

自社が参入すべきセグメントを決めていきます。

自社が提供できる価値と顧客のニーズが合致するセグメントを選んでください。

Positioning

最後はポジショニングです。

これはいってみれば差別化ですが、別記事でUSPを紹介したときと同じく企業側から見た差別化では意味がありません。

あくまで顧客(ターゲット層の顧客)にとっての『優位点』でなければいけません。

見込み顧客が対価を払ってよいと思える価値があるかどうかが重要です。

【参考記事】

市場細分化概念より前に実践されていたSTP

前項の通り、市場細分化概念は1956年に、ウェンデル・スミスによって提唱されたのですが、それ以前にもSTPの実例があります。

マーケティングの歴史が始まった20世紀始めの話です。

1923年、ビッグスリー(※)の一角、GM(ゼネラル・モータース)の社長に就任したアルフレッド・スローンは経営の改革に乗り出しました。

それまでに、GMは企業買収によって成長していましたが、車種が多くなったせいで事業採算性が悪化していました。

しかし、スローンはそれを逆手にとり、フルラインで多品種大量生産を構築しました。

そして、『シボレー』『ポンティアック』『オールズモビル』『ビュイック』『キャデラック』など今も語り継がれる名車を次々と市場に投入します。

また、ライバル会社フォードの主力商品だった『T型フォード』は黒しかありませんでしたが、GMは多彩なボディカラーの車を作りました。

こうした経営方針をとった背景として、スローンは社長に就任した時点で、低所得者層から高所得者層までの各階層ごとに異なるニーズが芽生えていたことに着目していました。

その観点から消費者のあらゆる希望を満たすフルラインナップ体制を作り上げたというわけです。

GMとスローンは他にも、『毎年車をモデルチェンジする計画的陳腐化』や『割賦販売制度の導入』、『ディーラーへの営業支援』のような新しい取り組みを始め、1930年代には自動車業界のトップに立ちました。

GMの勝因は、業績の面で先んじていたフォードとは異なる戦略を用いたことです。

市場を細分化し、それぞれのニーズに合った商品を供給できたことが大きな成功要因となったというわけです。

※ビッグスリー・・・フォード、GM、クライスラーの三つの自動車メーカーのこと。本社はいずれもミシガン州。

まとめ

マーケティングを体系的にまとめた『マーケティングの父』フィリップ・コトラーは、『R-STP-MM-I-C』マーケティングという概念を提唱しました。

ご覧の通り、今回成り立ちを紹介した『STP』は、その一連の流れにも取り入れられています。

また、STPの部分だけを取り出して、『STP理論』と呼ばれるほど、この概念は重要なものです。

本記事と以下の記事を参考にマーケティング活動を進めてみてください。

【参考記事】

LEAVE A REPLY